|

|

| Reisebericht Gmunden

(Februar 2005) |

| |

|

|

|

|

| |

Straßenbahn-Anfangspackung

mit Ergänzungsset

Ein Beitrag von Patrick Hollmann (FSK e.V.) |

|

| |

|

|

| |

Wenn man die Straßenbahnanlage

in Schönberg bei Kiel schon als „Straßenbahn-Anfangspackung“

bezeichnet, dann darf man die Straßenbahn von Gmunden

in Oberösterreich getrost „Anfangspackung mit Ergänzungsset“

nennen. Die Strecke ist etwa 2,3 Kilometer lang, eingleisig

mit zwei Ausweichstellen und auf einem großen Teil der

Strecke auf eigenem Gleiskörper trassiert. Inklusive der

Endstellen verfügt sie über acht Haltestellen. Gmunden

ist eine 13.000 Einwohner zählende Bezirkshauptstadt im

landschaftlich überaus reizvollen Salzkammergut. |

|

| |

|

|

| |

Bild 1: Gmunden am Traunsee

Bild 1: Gmunden am Traunsee

|

|

| |

|

|

Die Stadt liegt am Traunsee und an

der in denselben mündenden Traun.

Gmunden verfügt über zwei Bahnhöfe: Der

Hauptbahnhof liegt an der elektrifizierten Salzkammergutstrecke

der Österreichischen Bundesbahnen und ist Taktknoten

im AustroTakt, dem Integralen Taktfahrplan. Der Seebahnhof

(siehe Bild 4) ist Endpunkt der meterspurigen

Traunseebahn von Vorchdorf (auch GV-Linie genannt) und

einer normalspurigen ÖBB-Bahn von Lambach, die aber

über keinen Personenverkehr verfügt. Er ist

daher dreischienig erbaut. |

|

Bild 2: Gmunden, Schloss Ort

|

|

Während sich der Seebahnhof dicht beim Stadtkern direkt

am Seeufer befindet, ist der Hauptbahnhof weitab und erheblich

höher gelegen. Dies ist auch der Grund für die Existenz

dieser kleinen Straßenbahn, die immerhin über 300.000

Fahrgäste im Jahr zu verzeichnen hat.

|

|

| |

|

|

| |

Bild 3: Gmunden Hbf

Bild 3: Gmunden Hbf |

|

| |

|

|

| |

Wie

Gmunden zu seiner Straßenbahn kam - Kurze Geschichte der

Bahn

Als der damalige Bürgermeister Gmundens, Alois Kaltenbrunner,

den elektrischen Strom zu Beleuchtungszwecken in Gmunden einführte,

war die Wirtschaftlichkeit des E-Werks nur durch einen großen

Dauerabnehmer zu gewährleisten. Hier bot sich eine elektrische

Lokalbahn an, die den weitab gelegenen Rudolfsbahnhof, der heute

Hauptbahnhof heißt, mit dem Stadtzentrum verbinden sollte.

1893 beauftragte man das Ingenieurbüro Stern & Hafferl

mit dem Bau dieser Bahn. Schon am 13.8.1894 wurde die 2,543

km lange Lokalbahn in Betrieb genommen. Eigentümer war

die Gmundner Elektrizitätsaktiengesellschaft, die GEAG,

später GEG. Der Betrieb wurde mit anfangs vier elektrischen

Triebwagen abgewickelt, die auch teilweise für den Transport

von Gepäck eingerichtet waren. Später wurden Fahrleitung

und Wagen auf Schleifbügel umgestellt.

Seit 1938 ist die Bahn rechtlich eine Straßenbahn.

Bis 1952 wurden die Fahrzeuge der Anfangsausstattung abgestellt

und durch Gebrauchtfahrzeuge ersetzt, u.a. profitierte man von

der Einstellung der nahegelegenen Straßenbahn Unterach

- See, deren gesamten Triebwagenpark (es waren deren zwei) man

übernehmen konnte.

Und seit der Stillegung der Straßenbahn von Ybbs (Spurweite

760mm, Streckenlänge 2,943km, nur 2 Triebwagen Länge

6,55m, Breite 1,85m, Achsstand 2,0m) am 22.9.1953 ist Gmundens

Straßenbahn nun die kleinste der Welt.

1961 lieferte Lohner den vierachsigen Großraumwagen GM

8 neu nach Gmunden aus, der ganze Stolz der GEG.

Der bis auf GM 8 völlig überalterte Wagenpark musste

dringend ersetzt werden. Aus diesem Grund ergriff man 1974 die

günstige Gelegenheit zum Erwerb dreier vierachsiger Großraumwagen

von der Vestischen Straßenbahn im Ruhrgebiet, die bereits

dicht am Abgrund stand und nach starken Netzamputationen diese

Wagen nicht mehr benötigte. Zwei davon gelangten bis 1983

in den Verkehr.

Aber am 6.6.1975 ging es bergab: Die 200m lange Strecke vom

Franz-Josef-Platz zum Rathausplatz wurde stillgelegt, weil die

stadteinwärts fahrende Tram dem an dieser Stelle besonders

starken Autoverkehr entgegenfuhr. Folge dieser Einstellung war

ein längerer Fußweg ins Stadtzentrum und ein Einbruch

der Fahrgastzahlen. Die Streckenlänge beträgt seitdem

nur noch 2,315km.

Auch die Einführung des Einmannbetriebs am 3.7.1978 konnte

den weiteren Niedergang nur verlangsamen. Zwar wurde im September

1979 der Betriebsablauf durch Einführung eines Betriebsfunks

flexibilisiert, doch 1989 war der GEG die Zahlung des „jährlichen

Betriebsabgangs“, also des Defizits, endgültig zu

teuer, und sie drohte mit Einstellung. Hier gründete sich

der Verein „Pro Gmundner Straßenbahn“, dem es

gelang, die Bahn zu retten, indem er sich touristischer Vermarktung,

der Formierung eines Bürgerprotests und der Erstellung

neuer Verkehrskonzepte widmete und auch bei Reparaturen hilfreich

tätig war. Beispielsweise finanzierte er die Generalreparatur

des Großraumwagens GM 8 im Jahr 1994 mit, indem er Spendenmittel

der seinerzeitigen Herstellerfirmen einwarb. Schließlich

sollte der Gmundner Straßenbahn ein Schicksal wie jenes

derer in St. Pölten 1975 erspart werden, der wegen einer

nicht beglichenen Stromrechnung in Höhe von lediglich 30.000

Schilling (umgerechnet etwa 2.000 Euro) ganz einfach der „Saft“

abgedreht worden war. Der besseren Nutzung zu touristischen

Zwecken trug 1995 die Übernahme eines vor 1900 gebauten

Sommertriebwagens von der Pöstlingbergbahn in Linz Rechnung,

welcher in Gmunden die Nummer GM 100 erhielt.

1995 wurde nicht nur der Beibehalt, sondern auch der (Wieder-)Ausbau

der Straßenbahn beschlossen. Man suchte nach einer Beispielstadt

ähnlicher Größe, in der die Straßenbahn

ebenfalls auf der Kippe gestanden hatte, dort aber mit Anstrengungen

erfolgreich saniert, modernisiert und ausgebaut wurde. Die Gmundner

wurden in Nordhausen fündig (Dort hatte die sanierungsbedürftige

Straßenbahn nach einem später kassierten Regierungsbeschluss

1990 als zu kleiner Betrieb von jeglicher Förderung ausgenommen

werden sollen, was einer baldigen Stillegung gleichgekommen

wäre). Nachdem 2003 mit dem Nordhäuser Combino 107

erfolgreich Probefahrten auf der Strecke der Linie G und der

GV-Linie (dort nach Absenken der Fahrdrahtspannung) durchgeführt

wurden, wurde die zweigleisige Verlängerung der Linie G

über Rathausplatz und Traunbrücke bis zum Traunseebahnhof

und dort die Verbindung mit der GV-Linie beschlossen. Ab 2006

soll ein neuer Betriebshof mit einem Parkdeck auf dem Dach gegenüber

dem Hauptbahnhof errichtet und neue Niederflurwagen beschafft

werden. Die Verlängerung ist für 2010, die Verbindung

mit der Traunseebahn für 2012 angepeilt.

|

|

|

|

|

| |

Bild 4: Stern&Hafferl-Tw 23 111 im Gmundner Seebahnhof

abfahrbereit nach Vorchdorf,

Bild 4: Stern&Hafferl-Tw 23 111 im Gmundner Seebahnhof

abfahrbereit nach Vorchdorf,

4. Februar 2005 |

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

Bild 5: Die Strecke der Gmundner Straßenbahn

Bild 5: Die Strecke der Gmundner Straßenbahn |

|

| |

|

|

| |

Eine

Bilderreise mit der Gmundner Straßenbahn

Direkt vor dem Hauptbahnhof findet der Besucher auf der gegenüberliegenden

Straßenseite die gleichnamige Straßenbahn-Endstelle.

|

|

| |

|

|

| |

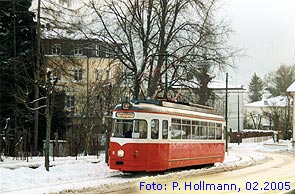

Bild 6: So begrüßt die Gmundner Straßenbahn

derzeit noch die aus dem Hbf tretenden ÖBB-Fahrgäste:

Tw 8 am 5. Februar 2005

Bild 6: So begrüßt die Gmundner Straßenbahn

derzeit noch die aus dem Hbf tretenden ÖBB-Fahrgäste:

Tw 8 am 5. Februar 2005

Hier wird künftig der neue Betriebshof der Straßenbahn

sein, der in den Hang hineingebaut wird, und dessen Dach als

Parkdeck dienen soll. |

|

| |

Gleis und Fahrleitung führen

von hier aus noch etwa 100 Meter weiter und dienen als Abstellgleis.

Wenige Minuten nach der Ankunft des ÖBB-Zuges beginnt auch

die Straßenbahn der Linie G ihre Fahrt in Richtung Stadtzentrum,

die zuerst neben der Bahnhofstraße parallel der Eisenbahngleise

entlangführt und dann mit der Straße scharf nach

rechts abbiegt. Direkt hinter der Kurve liegt die Haltestelle

„Grüner Wald“, die aber nur aus einem Haltestellenschild

an einem Fahrleitungsmast besteht. Da zwischen Straßenbahn

und Straße hier der Bürgersteig liegt, ist nicht

einmal ein Bahnsteig nötig. Nachdem die Salzkammergut-Bundesstraße

unterfahren ist, führt die Strecke durch industriell geprägtes

Gelände bis zum Wahrzeichen der Oberöstereichischen

Kraftwerke AG, dem OKA-Turm, ein hoher Uhrturm mit viereckigem

Grundriss. Direkt am Fuß des OKA-Turms biegt die Bahn

rechts ab und erreicht sofort die Haltestelle „Gmundner

Keramik“, die aber auch zusätzlich mit „Kraftstation“

beschildert ist. |

|

| |

|

|

| |

Bild 7: Tw 9 erreicht die Haltestelle „Gmundner Keramik

/ Kraftstation“,

Bild 7: Tw 9 erreicht die Haltestelle „Gmundner Keramik

/ Kraftstation“,

5. Februar 2005 |

|

| |

Wie letzterer Name schon sagt,

befindet sich hier der Betriebshof der Gmundner Straßenbahn

mit seiner zweigleisigen kleinen gelben Halle aus der Anfangszeit.

Neben der Halle befindet sich eine von zwei Ausweichen der Bahn. |

|

| |

|

|

| |

Bild 8: Die Ausweiche am Betriebshof. Tw 8 steht vor der

Wagenhalle,

Bild 8: Die Ausweiche am Betriebshof. Tw 8 steht vor der

Wagenhalle,

5. Februar 2005 |

|

| |

Diese ist so kurz, dass das

Ausweichgleis komplett als Bogen ausgeführt ist. Ebenfalls

befindet sich das einzige Unterwerk hier. Bis zum Ende der Depothalle

ist die Bahn quasi durch die Hintergärten gefahren, ab

hier quert sie spitzwinklig die Alois-Kaltenbrunner-Straße,

der sie auf eigenem Bahnkörper folgt. |

|

| |

|

|

| |

Bild 9: Tw 9 überquert die Alois-Kaltenbrunner-Straße,

hinten rechts wieder Tw 8 am Depot,

Bild 9: Tw 9 überquert die Alois-Kaltenbrunner-Straße,

hinten rechts wieder Tw 8 am Depot,

5. Februar 2005 |

|

| |

Diese Straße ist nach

dem Bürgermeister benannt, der Elektrizitätswerk und

Straßenbahn erbauen ließ. In diesem Streckenabschnitt

stehen noch hübsche, alte Fahrleitungsmaste aus der Gründerzeit. |

|

| |

|

|

| |

Bild 10: Tw 8 erreicht die Haltestelle „Rosenkranz“,

5. Februar 2005

Bild 10: Tw 8 erreicht die Haltestelle „Rosenkranz“,

5. Februar 2005 |

|

| |

Dann folgt nach der Haltestelle

„Rosenkranz“ die erste starke Gefällstrecke.

Die Straße liegt auf diesem Abschnitt etwas höher

als die Bahn und ist durch eine Stützmauer von ihr abgegrenzt.

Die nun folgende Haltestelle mit Ausweiche „Tennisplatz“

unterbricht kurz das Gefälle. Hier finden die Zugkreuzungen

zur HVZ planmäßig statt. |

|

| |

|

|

| |

Bild 11: Zugkreuzung in der Haltestelle „Tennisplatz“:

Tw 9 unterbricht seine Fahrt auf dem Weg bergab ins Stadtzentrum,

während Tw 8 mangels wartender Fahrgäste in Richtung

Hbf. langsam durchfährt, 4. Februar 2005

Bild 11: Zugkreuzung in der Haltestelle „Tennisplatz“:

Tw 9 unterbricht seine Fahrt auf dem Weg bergab ins Stadtzentrum,

während Tw 8 mangels wartender Fahrgäste in Richtung

Hbf. langsam durchfährt, 4. Februar 2005 |

|

| |

Im nun folgenden Abschnitt erreicht

das Gefälle mit 10% sein Maximum. |

|

| |

|

|

| |

Bild 12: Tw 8 fährt vor der Kulisse herrlicher alter

Villen die Steilstrecke hinab, 4. Februar 2005

Bild 12: Tw 8 fährt vor der Kulisse herrlicher alter

Villen die Steilstrecke hinab, 4. Februar 2005 |

|

| |

Am Ende der Alois-Kaltenbrunner-Straße

biegt die Bahn scharf links in die enge Kuferzeile ein, in der

das starke Gefälle endet. Direkt an dieser Kurve liegt

das Verwaltungsgebäude von Stern und Hafferl, dem Betreiber

von Straßenbahn und Traunseebahn und daneben noch etlichen

weiteren Lokalbahnen, Bauunternehmen und Schiffahrtslinien. |

|

| |

|

|

| |

Bild 13: Tw 8 vor dem Abbiegen aus der Kuferzeile in die

Alois-Kaltenbrunner-Straße, am Beginn der Steilstrecke.

Links vom Triebwagen ist das Stern & Hafferl-Haus zu sehen.

Rechts der beiden Pkw übrigens das Blinksignal. 4. Februar

2005

Bild 13: Tw 8 vor dem Abbiegen aus der Kuferzeile in die

Alois-Kaltenbrunner-Straße, am Beginn der Steilstrecke.

Links vom Triebwagen ist das Stern & Hafferl-Haus zu sehen.

Rechts der beiden Pkw übrigens das Blinksignal. 4. Februar

2005 |

|

| |

Die Kuferzeile ist nicht nur

sehr eng, sondern auch kurvenreich. Bei der 2004 erfolgten Gleiserneuerung

wurde das Gleis etwas von den Hauswänden abgerückt,

da in Zukunft breitere Wagen verkehren sollen. |

|

| |

|

|

| |

Bild 14: Tw 10 in der Kuferzeile, März 1993

Bild 14: Tw 10 in der Kuferzeile, März 1993 |

|

| |

An einer Stelle, an der ausnahmsweise

noch Platz für ein Stück Bürgersteig war, hat

man an der Hauswand ein kleines Blechdach und daran ein Haltestellenschild

angeschraubt: Die Haltestelle „Kuferzeile“ ist erreicht.

Die Kuferzeile ist stadteinwärts für den Kraftfahrzeugverkehr

eine Einbahnstraße. Bei der Gleiserneuerung hat man hier

daher für die stadtauswärts dem übrigen Straßenverkehr

entgegenfahrenden Bahnen ein gelbes Blinklicht aufgebaut, das

die Bahn selbst schaltet. Dies ist bisher die einzige „Ampelanlage“

mit der die Gmundner Straßenbahn in irgendeiner Art zu

tun hat. Oft wird aber diese Signalanlage von Autofahrern missachtet,

so dass man mitunter ein Auto hinter einer Biegung genau in

der Richtung verschwinden sieht, aus der es nur Sekunden später

laut klingelt...

Am Ende der Kuferzeile biegt die Bahn spitzwinklig auf die Esplanade

ein, der sie auf der dem Traunsee abgewandten Seite folgt.

|

|

| |

|

|

| |

Bild 15: Tw 8 beim Abbiegen von der Esplanade in die Kuferzeile,

dahinter das Gebäude der Bezirkshauptmannschaft Gmunden.

4. Februar 2005

Bild 15: Tw 8 beim Abbiegen von der Esplanade in die Kuferzeile,

dahinter das Gebäude der Bezirkshauptmannschaft Gmunden.

4. Februar 2005 |

|

| |

Hier liegt die Haltestelle „B.H.

Gmunden“. Dies ist aber nicht das Rotlichtviertel, sondern

vielmehr ein Hinweis auf die Bezirkshauptmannschaft, vor deren

modernem Gebäude die Haltestelle liegt. |

|

| |

|

|

| |

Bild 16: Ein Bus der Linie 2 folgt der Straßenbahn

auf der Esplanade, 4. Februar 2005

Bild 16: Ein Bus der Linie 2 folgt der Straßenbahn

auf der Esplanade, 4. Februar 2005 |

|

| |

Nach einer weiteren leichten

Biegung endet die Fahrt heute am Franz-Josef-Platz, einer Grünanlage

am Seeufer. |

|

| |

|

|

| |

Bild 17: Tw 8 in der Endstelle Franz-Josef-Platz, 4. Februar

2005

Bild 17: Tw 8 in der Endstelle Franz-Josef-Platz, 4. Februar

2005 |

|

| |

Bis 1975 ging es noch 200 Meter

weiter zum Rathausplatz. Die Gleise sind verschwunden, aber

der Fahrdraht ist bis heute noch da.

An der Endstelle „Franz-Josef-Platz“ konnte eine interessante

Einrichtung vorgefunden werden: Eine große viereckige

Uhr. Interessant daran war, dass sie stets falsch ging, die

Zeiger nie von selbst bewegte und doch immer, wenn ich vorbeiging,

eine andere Zeit anzeigte: Des Rätsels Lösung besteht

in einer Handlung des Straßenbahnfahrers, der kurz vor

Abfahrt mit einem Steckschlüssel die Uhrzeit der nächsten

Straßenbahnabfahrt einstellt.

Auf der gesamten Streckenlänge hat die Bahn jetzt übrigens

einen Höhenunterschied von 60 Metern überwunden.

|

|

| |

|

|

| |

Die

Fahrzeuge

Auch wenn es sich beim vorgestellten Betrieb um den kleinsten

der Welt handelt, ist doch die Geschichte des Wagenparks nicht

so einfach und kurz geschildert, wie ich zunächst vermutete.

Die Ursache besteht in der Zugehörigkeit zum Unternehmen

Stern & Hafferl, das erfolgreich ein ganzes Sammelsurium

von Lokalbahnen betreibt und Fahrzeuge unter seinen Bahnen

rege austauscht(e).

Bemerkenswert ist zunächst, dass die Gmundner Straßenbahn

heute über fast genauso viele Museumswagen (2 Stück)

wie Planfahrzeuge (3 Stück) verfügt. Intern wird

der Wagennummer das Kürzel GM vorangestellt.

Der Betrieb wurde 1984 mit vier elektrischen Triebwagen GM

1 - 4 eröffnet, die auch teilweise für den Transport

von Gepäck eingerichtet waren. Die Wagen waren vierfenstrig,

die Plattformen offen. Hersteller dieser Erstausstattung war

die Firma Rohrbacher. Damals fuhr man in Gmunden noch mit

dem Rollenstromabnehmer. Später wurden Fahrleitung und

Wagen auf Schleifbügel umgestellt.

1911 lieferte die Grazer Waggonfabrik den Triebwagen GM 5,

der heute noch für Sonderfahrten bereitsteht.

|

|

| |

|

|

| |

|

|

|

Bild 18: Tw 5 in der Bahnhofstraße beim Hbf,

5. Februar 2005

|

Bild 19: Tw 5 in der Alois-Kaltenbrunner-Str.,

5. Februar 2005

|

|

|

| |

1941 übernahm man von der

Straßenbahn Preßburg - Kittsee deren Triebwagen

1534, der in Gmunden die Nummer GM 4II erhielt. Dieser

Wagen wurde 1913 von Ganz in Budapest hergestellt. Somit hatte

sich in Gmunden auch ein waschechter Ungar eingefunden.

1944 wurde Triebwagen GM 2 als Reservetriebwagen an die nahegelegene

und ebenfalls zu Stern & Hafferl gehördende E.L.B.U.S.,

die Elektrische LokalBahn Unterach - See am Mondsee, die seit

1938 ebenfalls eine Straßenbahn war, abgegeben und von

dort der jüngere Triebwagen SM1

2, 1907 in Graz gebaut, übernommen. SM 2 erhielt in Gmunden

die Nummer GM 6 .

Nach Einstellung der Straßenbahn Unterach - See 1949

kam 1952 auch der zweite Triebwagen SM 1 der E.L.B.U.S. nach

Gmunden, den man hier in GM 7 umbenannte.

Damit war der gesamte Triebwagenpark der Straßenbahn

Unterach - See nach Gmunden übergesiedelt! Beide Wagen

existieren bis heute, und zwar fahr- bzw. betriebsfähig:

GM 6 fährt heute in E.L.B.U.S.-Lackierung als historischer

Beiwagen auf der Attergaubahn, GM 7 bei der Museumsstraßenbahn

St. Florian bei Linz.

Mit Inbetriebnahme von Tw GM 7 war der Wagenpark der Anfangszeit

abgelöst, GM 3 wurde als letzter abgestellt und als Beiwagen

an die Attergaubahn abgegeben.

1961 lieferte Lohner den vierachsigen Großraumwagen

GM 8. Dieser ist ein absolutes Einzelstück: Er wurde

1961 in DüWag-Lizenz von Lohner gebaut und verfügt

als einziger Gmundner über den bekannten DüWag-Antrieb.

Obwohl er ein Vierachser ist, besitzt er an beiden Enden die

bekannte DüWag-Gelenkwagenfront mit den eingezogenen,

blendfreien Stirnfenstern. Auf der „Bahnsteigseite“

verfügt er über drei einzelne DüWag-Falttüren,

die über die Wagenseite verteilt sind. Dieser Wagen trug

nun die Hauptlast des Verkehrs.

Aber die als Verstärkungs- und Reservewagen dienenden

Altwagen verlangten in den siebziger Jahren eine Ablösung.

Aus diesem Grund ergriff man die günstige Gelegenheit

zum Erwerb dreier vierachsiger DüWag-Großraumwagen

des Baujahres 1952 von der Vestischen Straßenbahn im

Ruhrgebiet, bei der diese Wagen überzählig waren.

Wagen 340, 341 und 347 wurden 1974 angekauft. Während

Wagen 340 als Ersatzteilspender diente, wurde 1977 Tw 347

als GM 9 und 1983 Tw 341 als GM 10 nach Umbauarbeiten in Betrieb

genommen. GM 9 bringt es dabei nach Auskunft des Fahrpersonals

als Reservewagen lediglich auf wenige Einsatztage pro Jahr.

Die Türen der Gebrauchtwagen wurden auf einer Fahrzeugseite

durch je zwei Fenster ersetzt, innen mit einer Sitzbank zugebaut.

Auf der anderen Wagenseite wird von beiden Doppeltüren

nur der jeweils zur Wagenmitte hin gelegene Türflügel

geöffnet, der Trittkasten der übrigen Türen

ist mit einem Blech abgedeckt.

Alle drei Großraumwagen wurden von Kiepe elektrisch

ausgerüstet, wobei die Ausrüstung der Wagen 9 und

10 stark abweicht: Besitzt der Wagen GM 8 einen konventionellen

Kurbelfahrschalter, so besitzen die „Vestischen“

einen druckluftgesteuerten Unterflurzentralfahrschalter mit

Hebelsteuerung, ein druckluftbetätigtes Hauptschütz,

druckluftbetätigte Federspeicher und Türen. Im Vergleich

zum Wagen 8 sind sie denn auch beim Personal als wartungsaufwändig

und ein wenig störanfällig bekannt.

Alle drei Wagen sind noch für bedarfsweise Schaffnerbedienung

durch Pendelschaffner eingerichtet, obwohl sie stets als Einmannwagen

eingesetzt werden: Große blaue Einsteckschilder "Schaffnerloser

Betrieb. Bitte vorn einsteigen" in den Fenstern weisen

darauf hin.

Aber auch dieser Wagenpark kommt jetzt zunehmend in die Jahre.

Mit dem Nordhäuser Combino Tw 107 konnte der Beweis für

die Einsatztauglichkeit von Niederflurwagen erbracht werden.

Dieser Probeeinsatz im Juni/Juli 2003 erstreckte sich nicht

nur auf die Gmundner Straßenbahn, sondern auch, nach

vorübergehender Verringerung der Fahrdrahtspannung, auf

die Traunseebahn nach Vorchdorf.

Als Gegenleistung für den abgegebenen Niederflurwagen

wurde GM 100 2004 zur Landesgartenschau in Nordhausen eingesetzt.

Obwohl das Weiterbestehen der Gmundner Straßenbahn seit

den 70er Jahren bis in die 90er Jahre immer wieder infrage

gestellt wurde, erfreut sich der Wagenpark hervorragender

Pflege.

Der Verein "Pro Gmundner Straßenbahn" finanzierte

die Generalaufarbeitung des Großraumwagens GM 8 im Jahr

1994 mit, indem er Spendenmittel der seinerzeitigen Herstellerfirmen

Bombardier (heutiger Eigentümer von Lohner) und Kiepe

einwarb. Dabei wurde auf eine originalgetreue Restaurierung

dieses historisch wertvollen Unikats geachtet.

1994 feierte man „Gmundens steilstes Fest“, den

hundertjährigen Geburtstag der Straßenbahn u.a.

mit einem offenen historischen Sommerbeiwagen (!) aus Klagenfurt.

Die Fahrten mit diesem Beiwagen waren ein riesiger Erfolg,

und so schmiedete man Pläne, einen solchen Triebwagen

zu beschaffen. Die Linzer Verkehrsbetriebe waren bereit, einen

ihrer 1898 gebauten Sommertriebwagen der Pöstlingbergbahn

als Dauerleihgabe der Stadt Gmunden zu überlassen. Bei

ihm mussten die doppelten Spurkränze abgedreht und die

Zangenschienenbremse durch eine Magnetschienenbremse ersetzt

werden; außerdem wurde eine modernen Straßenbahnvorschriften

gemäße Beleuchtung und ein statischer Umformer

eingebaut. Dabei verwendete die Stern & Hafferl - Hauptwerkstätte

Vorchdorf historische Scheinwerfer, Winkerlampen und Liniensignale,

die man im Lager noch gefunden hatte. Der Stangenstromabnehmer

wurde gegen einen drehbaren Lyrastromabnehmer ausgetauscht.

Schließlich erfolgte noch eine Neulackierung in Karminrot/Weiß.

Als GM 100 ging der Wagen 1995 in Betrieb.

Außerdem gibt es einen Vorbauschneepflug, eine fahrbare

Leiter und einen Reserve-Stromabnehmer, der außen an

der Remise aufgehängt ist.

|

|

| |

|

|

| |

Wagenparkstatistik |

|

| |

| Wagennummer |

Baujahr |

Hersteller |

Bem. |

| GM 1 - 4 |

1894 |

Rohrbacher |

2x-Tw, anfangs offene Plattformen,

Stangenstromabnehmer, später Schleifbügel;

GM 1: 1949 abgest., 1954 = a

GM 2: 1944 = E.L.B.U.S.2

Reserve-Tw SM1 2II

(Tausch gegen SM 2, s.u.), 1949 abgest., 1952 = VA3

Beiwagen 20.204, 1960 = 26.204,1962 = a;

GM 3: 1952 abgest., 1955 = VA Beiwagen 20.205, 1960 =

26.205, 1975 Fahrgestell = VKEF4

GM 4: 1935 abgest. 1950 = a

|

| GM 5 |

1911 |

Grazer Waggonfabrik/ SSW |

2x-Tw, halbgeschlossene Plattformen, betriebsfähig |

| GM 4II |

1913 |

Ganz Budapest |

2x-Tw, 1941 ex Preßburg-Kittsee Tw

1534, a nach 1977 |

| GM 6 |

1907 |

Grazer Waggonfabrik |

2x-Tw, 1944 ex E.L.B.U.S. SM 2, 1961 abgest.,

1962 = Beiwagen VA 20.220, heute in hist. E.L.B.U.S.-Lackierung,

betriebsfähig |

| GM 7 |

1907 |

Grazer Waggonfabrik |

2x-Tw, 1952 ex E.L.B.U.S. SM 1, nach 1977

= Museumsbahn St. Florian Tw 7, betriebsfähig |

| GM 8 |

1961 |

Lohner / Kiepe |

4x-Tw, betriebsfähig |

| GM 9 |

1952 |

DüWag / Kiepe |

4x-Tw, 1974 ex Vestische Straßenbahn

347, Einsatz seit 1977, betriebsfähig |

| GM 10 |

1952 |

DüWag / Kiepe |

4x-Tw, 1974 ex Vestische Straßenbahn

341, Einsatz seit 1983, betriebsfähig |

| GM 100 |

1898 |

Grazer Waggonfabrik |

2x-Tw, offener Sommerwagen, 1995 ex Linz

Pöstlingbergbahn IV, betriebsfähig |

| 340 |

1952 |

DüWag / Kiepe |

4x-Tw, 1974 ex Vestische Straßenbahn

340, Ersatzteilspender, kein Einsatz, a |

|

|

| |

|

|

| |

Leihfahrzeuge mit kurzzeitigem

Einsatz in Gmunden:

- Tw 107: Niederflur-Gelenkwagen "Combino", Bj.

2002, Eigentum Stadtwerke Nordhausen, 30.06.2003 bis 06.07.2003

leihweise im Einsatz zu Erprobungszwecken, auch im Linienverkehr.

- Sommerbeiwagen der Museumstramway Klagenfurt, 1994 zum

100-Jährigen.

|

|

| |

|

|

| |

Betriebsablauf

Der Fahrbetrieb beginnt werktags außer Samstag um 5.00,

an Samstagen um 5.55 und an Sonn- und Feiertagen um 7.00 Uhr,

wenn der erste Wagen vom Depot in Richtung Franz-Josef-Platz

ausrückt. Von wenigen Abweichungen abgesehen, fährt

die Bahn mit einem Triebwagen den ganzen Tag über im 30-Minuten-Takt.

In den HVZ wird der Takt auf 15 Minuten verdichtet. Dann ist

ein zweiter Wagen im Einsatz. Wenn dies der Fall ist, dürfen

beide Wagen maximal mit der höchsten Serienfahrstufe fahren,

um die Stromversorgungsanlage nicht zu überfordern.

Planmäßig kreuzen sich die Kurse in der Ausweiche

Tennisplatz, bei Verspätungen aber natürlich auch

am Betriebshof. Die Kreuzungsabstimmung erfolg per Funk. Die

vier Weichen an den Kreuzungsstellen sind Rückfallweichen

mit elektrischer Weichenheizung, zudem sind noch zwei normale

Handweichen im Betriebshof vorhanden.

Die Fahrzeit für die Gesamtstrecke beträgt lediglich

neun Minuten, so dass sich an den Endstellen meist fünf

bis sechs Minuten Pause ergeben. Auch eine Art „Schnellinie“

gibt es in Gmunden: An Schultagen außer Samstagen verkehrt

um 7.35 Uhr eine zusätzliche Fahrt vom Hauptbahnhof zum

Betriebshof ohne Halt! Gleiches geschieht an Werktagen außer

Samstagen um 18.27 Uhr. An den Haltestellen Rosenkranz und Franz-Josef-Platz

besteht Anschluss zu Ortsbuslinien. Betriebsschluss ist um 20.50

Uhr, wenn der letzte Wagen vom Franz-Josef-Platz einrückt,

am 24. und 31. Dezember bereits um 19.55 Uhr, denn dann rückt

der Wagen vom Hauptbahnhof als Dienstwagen ein.

Etwas verspätete ÖBB-Züge von Attnang-Puchheim

werden in der Regel abgewartet. Wird dadurch die Verspätung

der Straßenbahn zu groß, so fällt ganz einfach

irgendwann eine Hin- und Rückfahrt aus, und es geht planmäßig

weiter!

Der gesamte Personalbestand setzt sich aus fünf Fahrern

zusammen. Die Fahrer, die gerade nicht im Fahrdienst eingesetzt

sind, führen die Wartungs- und Reparaturarbeiten an den

Fahrzeugen durch.

Große Umbauten und Reparaturen werden in der Stern &

Hafferl- Hauptwerkstätte Vorchdorf ausgeführt.

|

|

| |

|

|

| |

Literatur

Lehnhart, Hans: „Straßenbahn Unterach - See“,

in: Strassenbahn Magazin, Heft 7, Stuttgart

1973

Lehnhart, Hans: „Stern & Hafferl - Bahnen: Lokalbahn

Vöcklamarkt - Attersee“, in:

Strassenbahn Magazin, Heft 11, Stuttgart 1973

Lehnhart, Hans: „Stern & Hafferl - Bahnen: Ergänzungen

und Berichtigungen“, in:

Strassenbahn Magazin, Heft 26, Stuttgart 1977

|

|

| |

|

|

| |

Noch ein Bilderbogen |

|

| |

|

|

| |

|

|

|

|

Tw 8, Esplanade,

4.2.2005

|

Führerstand Tw 8, Hbf,

4.2.2005

|

Tw 8, Esplanade,

4.2.2005

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

|

|

Tw 8, A.-Kaltenbrunner-Str.,

5.2.2005

|

Innenraum Tw 8, Hbf,

4.2.2005

|

Tw 8, Tennisplatz,

4.2.2005

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

|

|

Die drei Plantriebwagen der Gmundner Straßenbahn

am selben Tag: Tw 8, 9 und 10. Hier sieht man, dass

die Wagen für die Depothalle wirklich nicht länger

hätten sein dürfen.

5.2.2005

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

|

Tw 9 am Beginn der Steilstrecke, 4.2.2005

|

Tw 8 und 5, Franz-Josef-Platz, 5.2.2005

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

|

Tw 5, Franz-Josef-Platz, 5.2.2005

|

Tw 5 in der Steilstrecke, 5.2.2005

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

Zum Abschied noch zwei Nachtaufnahmen vom Tw 8, Franz-Josef-Platz,

5.2.2005

|

|

| |

|

|

|

|

|

| |

1

SM steht für die Gemeinde See am Mondsee

2 E.L.B.U.S.: Elektrische LokalBahn Unterach - See,

Stern & Hafferl, stillgelegt 18.9.1949

3 VA: Elektrische Lokalbahn Vöcklamarkt - Attersee

„Attergaubahn“, Stern & Hafferl

4 VKEF: Verein Klagenfurter EisenbahnFreunde

|

|

| |

|

|

| |

|

|

|

|